[글로벌 투자 따라잡기] 환율 전쟁, 일본 거쳐 신흥국으로 확산

8월 중순까지만 해도 글로벌 금융시장의 화두는 미국 중앙은행(Fed)의 테이퍼링(Tapering:양적 완화 축소) 종료였다. 2013년부터 Fed는 매월 경기를 부양하기 위해 장기국채 450억 달러어치와 주택저당증권(MBS) 400억 달러어치 등 총 850억 달러어치의 자산 매입을 통해 시장에 막대한 유동성을 공급해 왔다. 그 결과 고용시장 등 미국 경제지표들의 의미 있는 개선이 지속적으로 나타나자 2014년부터 Fed는 자산 매입 규모를 매번 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 때마다 100억 달러씩 줄여나가는 테이퍼링을 시작했다.

10월이면 자산 매입이 종료된다. 자산 매입 종료를 한 달 앞두고 열린 9월 FOMC는 금리 인상에 대한 시그널을 어떤 형태로 전달할 것인지가 초미의 관심사였다. 조기 금리 인상에 대한 우려를 가라앉히는 등 비교적 무난하게 지나갔지만 그 대신 내년 중반 이후 금리 인상 속도가 빨라질 수 있다는 새로운 고민거리를 던져줬다.

Fed의 이벤트가 조용히 지나간 반면 외환시장의 변동성은 급격하게 확대됐다. 달러 인덱스는 작년 7월 버냉키 쇼크 당시의 고점을 넘어서며 84.65까지 초강세를 나타냈고 유로와 엔화 가치는 급락했다. 달러 대비 유로화는 5월 고점 이후 8%가 넘게 하락했고 엔화 가치도 108엔을 넘어서며 6년 만에 최저치를 경신했다. 글로벌 통화 전쟁이 8월 22일 잭슨홀 미팅을 기점으로 급격하게 확산되는 양상이다.

아시아, 세계 환율 전쟁의 희생양 되나

잭슨홀 미팅은 매년 8월 미국의 캔자스시티 연방은행이 미국 와이오밍 주의 휴양지인 잭슨홀로 주요국의 중앙은행 총재들과 세계적인 경제학자들을 초청해 갖는 거시경제 토론회다. 학술회의의 성격을 가진 모임이지만 2010년 8월 벤 버냉키 Fed 전 의장이 잭슨홀 연설을 통해 2차 양적 완화(QE2)를 시사하면서부터 전 세계 금융시장의 관심을 모으기 시작했다.

재닛 옐런 Fed 의장은 예상대로 “금리 인상을 위해서는 노동시장의 추가 회복이 필요하다”면서 평소의 완화적인 발언을 이어 갔다. 문제는 마리오 드라기 유럽중앙은행(ECB) 총재와 구로다 하루히코 일본은행(BOJ) 총재의 연설 내용이었다. 드라기 ECB 총재는 “필요하고 가용한 모든 수단들을 사용해 중기 인플레 안정을 확고히 할 것”이라는 연설 내용을 즉흥적으로 삽입하며 미국식 양적 완화를 강력하게 시사했다. “통화정책 효과를 제고하기 위해서는 재정정책과의 조화와 구조조정이 필요하다”는 말도 잊지 않았다. 구로다 BOJ 총재는 “디플레를 극복하기 위해 물가가 2% 수준에서 안정적으로 유지될 때까지 질적·양적 완화 정책(QQE)을 상당 기간 지속할 것”이라고 발언함으로써 정책의 연장을 선언했다.

잭슨홀 연설은 정책적인 측면에서 두 가지 의미를 지닌다. 첫째, 미국과 영국을 제외한 중앙은행들의 통화정책이 더욱 강화되고 있다. ECB는 양적완화(QE)를, BOJ는 QQE 연장을 시사했고 중국은 이미 담보 보완 대출(PSL)을 통해 시장 금리 하락을 유도하고 있다. 6월 이후 스웨덴·멕시코·한국·터키·이스라엘·헝가리·페루 등도 금리 인하에 동참했다. Fed의 금리 인상이 선반영된 상태에서 여타 중앙은행들이 추가 통화 완화, 즉 돈 풀기에 나설수록 상대적으로 원화 강세 압력은 강화될 것으로 예상된다.

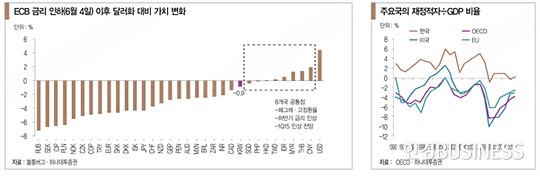

ECB가 기준 금리 인하와 마이너스 예치금 금리 도입 등 정책 패키지를 발표한 6월 4일 이후 주요국들의 달러 대비 통화가치 변화율을 보면 이러한 구도는 명확하다. 미국을 제외한 32개국 중 한국 원화(KRW)보다 더 강한 통화는 8개국에 불과하다. 8개국은 세 부류로 나눠진다. 달러 혹은 바스켓 페그제를 사용하는 중국 위안(CNY), 홍콩 홍콩 달러(HKD), 싱가포르 싱가포르 달러(SGD), 7월 이후 기준 금리를 한두 차례 인상한 말레이시아 링깃(MYR)과 필리핀 페소(PHP), 내년 1분기까지 기준 금리 인상 컨센서스가 형성돼 있는 태국 바트(THB), 인도네시아 루피아(IDR), 대만 대만 달러(TWD) 등이다. 모두 아시아 국가들의 통화라는 공통점도 있다.

아시아 국가들은 평균적으로 5%대의 성장률과 3%대 후반의 물가 상승률을 바탕으로 기준 금리를 인상하거나 인상을 검토 중인 나라들이 많다. 경기 개선 속도에 비해 통화가치 상승 속도가 더 빠르다 보니 장기금리는 오히려 조금씩 하락하고 주식시장은 상대적으로 지지부진한 모습을 보인다는 특징이 있다.

안타깝게도 원화는 7월에 기준 금리를 인상한 뉴질랜드 뉴질랜드 달러(NZD), 남아프리카공화국 랜드(ZAR), 콜롬비아 페소(COP)보다 강세다. 8월 기준 금리 인하가 아니었다면 상대적인 원화 강세 압력은 더욱 강했을 것이다. ECB가 시작한 글로벌 환율 전쟁의 전선이 BOJ를 거쳐 신흥국으로 확산되고 있다. 원화 강세 압력 완화를 위한 한국은행의 추가 금리 인하 가능성도 높아졌다. 경기 활성화 대책이 내수에 본격적으로 효과가 나타나기 전까지는 원화 강세 압력 완화를 통해 수출이 국내 경제를 견인할 수 있도록 지원할 필요가 있기 때문이다.

주요국, 통화·재정정책 총동원

둘째, 유럽발 금융 위기 이후 통화정책에만 의존해 오던 주요국들의 경기 부양 수단이 재정정책을 병행하는 방향으로 바뀌고 있다. 한국은 내년 대규모 확장 재정 편성을 논의하고 있고 미국과 유럽은 내년부터 재정 긴축의 속도가 완화될 것으로 예상된다.

유럽은 양적 완화와 함께 일방적 재정 긴축을 늦추기 위한 논쟁을 시작했다. 드라기 총재는 잭슨홀에서 재정정책과의 조화가 필요하다며 화두를 던졌다. 실제로 국제 신용 평가사인 피치는 9월 8일 “유로존 각국의 재정정책이 완화적 기조로 돌아서고 있다”고 평가했다. 수년간 엄격한 재정 긴축의 결과 경제협력개발기구(OECD) 회원국이자 유로존에 속한 15개국의 ‘재정적자÷GDP 비율’은 2009년 대비 3.8% 포인트 개선돼 2014년 말 2.5%가 예상된다. 신재정협약 기준인 국내총생산(GDP) 대비 3%에 부합하는 수치로 재정 긴축 속도를 천천히 할 여력이 확보됐다.

마침 재정 긴축의 여파로 유로존의 제조업 구매관리자지수(PMI)는 4개월째 하락하며 중립인 50 선에 바짝 다가섰다. 긴축에 반대하던 프랑스 내각은 총사퇴를 거듭한 끝에 재정 적자 감축 시한을 2015년에서 2017년으로 2년 연장했다. 재정 긴축의 규모가 점차 감소한다는 의미에서 내년에는 ‘재정 긴축의 테이퍼링’이라고 불릴 수도 있을 것이다.

미국의 사정도 비슷하다. 미국은 2009년 10%를 넘어섰던 ‘재정적자÷GDP 비율’이 시퀘스터(재정지출 자동 삭감) 이후 3%까지 개선됐다. 연말에는 약 2%에 근접할 것으로 예상된다. 역사적 상단 수준에 도달하며 여력이 확보된 만큼 내년부터는 재정 긴축의 속도를 늦추면서 동시에 기준 금리 인상을 시작할 수 있을 것이다.

Fed의 기준 금리 인상 부담은 상대적으로 경기가 부진한 여타 중앙은행들의 추가 통화 완화로 채워지는 모양새다. 특히 잭슨홀 미팅 이후 미국을 제외한 여타 중앙은행들의 통화정책 강화는 글로벌 통화 전쟁의 전선을 확대하고 있다. 원화 강세 압력의 강화는 국내 금융시장에도 부정적 영향을 끼치고 있다. 당국의 적절한 대응이 요구되는 시점이다.

신동준 하나대투증권 자산분석실장 djshin@hanafn.com

2014.9.22

한경비지니스 제982호

아래는 원문

<글로벌투자 따라잡기> 글로벌 통화전쟁이 확산된다

(2014.9. 18)

환율을 둘러싼 대외환경의 변화

8월 중순까지만 해도 글로벌 금융시장의 화두는 연방준비제도(이하 ‘연준’)의 테이퍼링(Tapering) 종료였다. 2013년부터 연준은 매월 경기부양을 위해 장기국채 450억달러와 MBS(주택저당증권) 400억달러 등 총 850억달러의 자산매입을 통해 시장에 막대한 유동성을 공급해왔다. 그 결과 고용시장 등 미국 경제지표들의 의미있는 개선이 지속적으로 나타나자 2014년부터 연준은 자산매입 규모를 매번 FOMC(연방공개시장위원회) 회의 때마다 100억달러씩 줄여나가는 테이퍼링을 시작했다.

10월이면 자산매입은 종료된다. 자산매입 종료를 한달 앞두고 열린 9월 FOMC는 금리인상에 대한 시그널을 어떤 형태로 전달할 것인지 초미의 관심사였다. 조기 금리인상에 대한 우려를 가라앉히는 등 비교적 무난하게 지나갔지만, 대신 내년 중반 이후 금리인상 속도가 빨라질 수 있다는 새로운 고민거리를 던져주었다.

연준의 이벤트가 조용히 지나간 반면 외환시장의 변동성은 급격하게 확대되었다. 달러인덱스는 작년 7월 버냉키 쇼크 당시의 고점을 넘어서며 84.65까지 초강세를 나타냈고, 유로와 엔화가치는 급락했다. 달러 대비 유로화는 5월 고점 이후 8%가 넘게 하락했으며, 엔화가치도 108엔을 넘어서며 6년만에 최저치를 경신했다. 글로벌 통화전쟁이 8월22일 잭슨홀(Jackson Hole) 미팅을 기점으로 급격하게 확산되는 양상이다.

잭슨홀 미팅은 매년 8월에 미국의 캔자스시티 연방은행이 미국 와이오밍주의 휴양지인 잭슨홀로 주요국의 중앙은행총재들과 세계적인 경제학자들을 초청하여 갖는 거시경제 토론회다. 학술회의의 성격을 가진 모임이지만 2010년 8월 버냉키 전 연준의장이 잭슨홀 연설을 통해 2차 양적완화(QE2)를 시사하면서부터 전세계 금융시장의 관심을 모으기 시작했다.

옐런 의장은 예상대로 “금리인상을 위해서는 노동시장의 추가 회복이 필요하다”면서 평소의 완화적인 발언을 이어갔다. 문제는 드라기 ECB(유럽중앙은행)총재와 구로다 BOJ(일본중앙은행)총재의 연설 내용이었다. 드라기 ECB총재는 "필요하고 가용한 모든 수단들을 사용하여 중기 인플레 안정을 확고히 할 것"이라는 연설 내용을 즉흥적으로 삽입하며 미국식 양적완화를 강력하게 시사했다. “통화정책 효과를 제고하기 위해서는 재정정책과의 조화와 구조조정이 필요하다”는 말도 잊지 않았다. 구로다 BOJ총재는 "디플레를 극복하기 위해 물가가 2% 수준에서 안정적으로 유지될 때까지 질적양적완화정책(QQE)를 상당기간 지속할 것"이라고 발언함으로써 정책의 연장을 선언했다.

환율전쟁의 전선 확대, 원화의 상대적 강세 압력 완화 필요

잭슨홀 연설은 정책적인 측면에서 두가지 의미를 지닌다. 첫째, 미국과 영국을 제외한 중앙은행들의 통화정책이 더욱 강화되고 있다. ECB는 양적완화(QE)를, BOJ는 양적질적완화(QQE) 연장을 시사했고 중국은 이미 담보보완대출(PSL)을 통해 시장금리 하락을 유도하고 있다. 6월 이후 스웨덴, 멕시코, 한국, 터키, 이스라엘, 헝가리, 페루 등도 금리인하에 동참했다. 연준의 금리인상이 선반영된 상태에서, 여타 중앙은행들이 추가 통화완화 즉 돈 풀기에 나설수록 상대적으로 원화강세 압력은 강화된다.

그림. 원/엔 환율, 6년 만에 최저치

자료: Bloomberg, 하나대투증권

ECB가 기준금리 인하와 마이너스 예치금 금리 도입 등 정책 패키지를 발표한 6월4일 이후 주요국들의 달러 대비 통화가치 변화율을 보면 이러한 구도는 명확하다. 미국을 제외한 32개국 중 우리나라 원화(KRW)보다 더 강한 통화는 8개국에 불과하다. 8개국은 세 부류로 나눠진다. 달러 혹은 바스켓 페그제를 사용하는 중국위안(CNY), 홍콩달러(HKD), 싱가포르달러(SGD), 또한 7월 이후 기준금리를 한두차례 인상한 말레이시아링깃(MYR)과 필리핀페소(PHP), 그리고 내년 1분기까지 기준금리 인상 컨센서스가 형성되어 있는 태국바트(THB), 인도네시아루피아(IDR), 대만달러(TWD) 등이다. 모두 아시아 국가들의 통화라는 공통점도 있다.

아시아 국가들은 평균적으로 5%대의 성장률과 3%대 후반의 물가상승률을 바탕으로 기준금리를 인상하거나 인상을 검토 중인 나라들이 많다. 경기개선 속도에 비해 통화가치 상승 속도가 더 빠르다 보니 장기금리는 오히려 조금씩 하락하고 주식시장은 상대적으로 지지부진한 모습을 보인다는 특징이 있다.

그림. 환율전쟁 전선 확대: 32개국 중 원화보다 강한 통화는 금리인상 이슈가 있는 8개국에 불과

자료: Bloomberg, 하나대투증권

안타깝게도 원화는 7월에 기준금리를 인상한 뉴질랜드달러(NZD), 남아공랜드(ZAR), 콜롬비아페소(COP) 보다도 강세다. 8월 기준금리 인하가 아니었다면 상대적인 원화강세 압력은 더욱 강했을 것이다. ECB가 시작한 글로벌 환율전쟁의 전선이 BOJ를 거쳐 신흥국으로 확산되고 있다. 원화강세 압력 완화를 위한 한국은행의 추가 금리인하 가능성도 높아졌다. 경기활성화 대책이 내수에 본격적으로 효과가 나타나기 전까지는 원화강세 압력 완화를 통해 수출이 국내경제를 견인할 수 있도록 지원할 필요가 있기 때문이다. 예상보다 강한 통화정책은 단기금리를 낮추지만 미래의 경기와 인플레 기대를 높이게 되면서 장단기 금리차를 확대시킨다.

재정정책의 병행, 엄격했던 재정긴축 속도의 완화

둘째, 유럽발 금융위기 이후 통화정책에만 의존해오던 주요국들의 경기부양 수단이 재정정책을 병행하는 방향으로 바뀌고 있다. 우리나라는 내년 대규모 확장재정 편성을 논의하고 있고, 미국과 유럽은 내년부터 재정긴축의 속도가 완화될 것으로 예상된다. 일반적으로 통화정책은 주식과 채권시장 모두에 긍정적인 영향을 끼치지만, 국채발행을 동반하는 재정정책은 채권시장, 특히 장기채권에 부정적이다.

유럽은 양적완화(QE)와 함께 일방적 재정긴축을 늦추기 위한 논쟁을 시작했다. 드라기 ECB총재는 잭슨홀에서 재정정책과의 조화가 필요하다며 화두를 던졌다. 실제로 국제신용평가사인 피치는 9월8일 “유로존 각국의 재정정책이 완화적 기조로 돌아서고 있다”고 평가했다. 수년간 엄격한 재정긴축의 결과 OECD 회원국이자 유로존에 속한 15개국의 재정적자/GDP비율은 09년 대비 3.8%p 개선된 14년말 2.5%가 예상된다. 신재정협약 기준인 GDP 대비 3%에 부합하는 수치로 재정긴축 속도를 천천히 할 여력이 확보되었다.

마침 재정긴축의 여파로 유로존의 제조업 PMI는 4개월째 하락하며 중립인 50선에 바짝 다가섰다. 긴축에 반대하던 프랑스 내각은 총사퇴를 거듭한 끝에 재정적자 감축 시한을 2015년에서 2017년으로 2년 연장했다.

재정긴축의 규모가 점차 감소한다는 의미에서 내년에는 ‘재정긴축의 테이퍼링’이라고 불릴 수도 있을 것이다. 양적완화의 테이퍼링처럼 돈을 푸는 양이 감소하는 것이 금융시장과 투자자들의 심리에 영향을 미쳤다면, 재정긴축의 속도가 감소하는 것은 시장에 긍정적 영향을 줄 수 있는 요인이다.

미국의 사정도 비슷하다. 미국은 09년 10%를 넘어섰던 재정적자/GDP비율이 시퀘스터(재정지출 자동삭감) 이후 3%까지 개선되었다. 연말에는 약 2%에 근접할 것으로 예상된다. 역사적 상단 수준에 도달하며 여력이 확보된 만큼 내년부터는 재정긴축의 속도를 늦추면서 동시에 기준금리 인상을 시작할 수 있을 것이다.

그림. 09년 이후 빠르게 진행된 주요국의 재정긴축 속도

자료: OECD, 하나대투증권

주: 재정수지는 General government net lending을 사용

연준의 기준금리 인상 부담은 상대적으로 경기가 부진한 여타 중앙은행들의 추가 통화완화로 메워지는 모양새다. 특히 잭슨홀 미팅 이후 미국을 제외한 여타 중앙은행들의 통화정책 강화는 글로벌 통화전쟁의 전선을 확대시키고 있다. 원/엔 환율의 하락으로 대표되는 원화강세 압력의 강화는 국내 금융시장에도 부정적 영향을 끼치고 있다. 당국의 적절한 대응이 요구되는 시점이다.

'기고' 카테고리의 다른 글

| 일본發 환율전쟁 2라운드, 그 여파는? (0) | 2014.11.06 |

|---|---|

| 작년 가을과 올해 가을, 달러강세의 공통점과 다른점 (0) | 2014.10.09 |

| 일본의 교훈...소비·헬스케어에 투자하라 (0) | 2014.08.28 |

| ‘빅매치’ 앞두고 고평가 자산 제자리 찾기 (0) | 2014.08.13 |

| 미국이 배당 투자 ‘황금 어장’ 된 까닭 (0) | 2014.07.30 |